MOA美術館の原点ともいうべき「箱根美術館」の創設者であり、初代館長でもある岡田茂吉(1882〜1955)は、始終美を求め続けた生涯であった。東京・浅草に生をうけた岡田茂吉は、画家を志して東京美術学校(現在、東京芸術大学)の予備課程に入学。特に琳派の巨匠・尾形光琳に触発され、若い頃、小間物商店「光琳堂」を開業。装身具卸商「岡田商店」に発展させ、自らの商品開発に創意をこらした装身具は東京大正博覧会で受賞するなど、「旭ダイヤ」は斬新なデザインから海外9ケ国の特許を得て一世を風靡し、岡田商店は業界のトップに踊り出た。

岡倉天心に私淑し、尾形光琳に触発された天性の美的感覚は海外流出の危機にさらされた貴重な美術品を招き寄せた。生涯を通して3,000点を越す東洋美術の逸品を蒐集。中でも尾形光琳筆「紅白梅図屏風」、野々村仁清作「色絵藤花文茶壺」の入手は美術品蒐集の集大成になる。また、岡田茂吉は『日本の使命は美を通して世界に貢献することである。その意味で箱根、熱海の二大景勝地に美術館をつくるのである』と構想を述べ、自然の散水美と人工的庭園美とを調和した「箱根・神仙郷」に岡田茂吉自身の設計による箱根美術館、「熱海・瑞雲郷」には岡田茂吉生誕百年を記念として完成されたMOA美術館がある。

「神仙郷」は、箱根早雲山の中腹、海抜600メートル。眼前に明神ケ岳、明星ケ岳、そしてはるか遠く相模湾、房総半島が眺望できる景勝地である。観山亭、神山荘、日光殿、富士見亭、苔庭、竹庭、萩の家、茶室・山月庵、茶室・真和亭、そして箱根美術館が配置されている。「瑞雲郷」は、熱海駅より車で数分、海抜200メートルの地に絶景を眺望できる約24万平方メートルの広がりを持ち、鏡のごとく広がる駿河湾に浮かぶ初島、遠く噴煙をあげる伊豆大島。晴れた日には真鶴半島、三浦半島、房総半島まで見はるかす大景観である。MOA美術館、光琳屋敷、茶室・ブナ亭、茶室・一白庵、竹庭、茶室・清香亭とMOA梅園、桜山、つつじ山が点在する。神仙郷、瑞雲郷の起伏に富んだ造形美は、琳派芸術を彷彿とさせる庭園である。

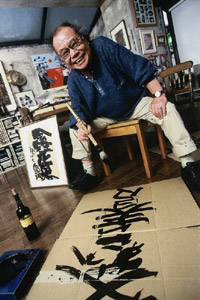

岡田茂吉は『岩の組合わせはもちろん、樹木や草などを選びに選んで、一々に心を篭めてあしらい、ちょうど自然の材料で絵を描くようなものである』と一木一草にいたるまで指図して造り上げた両郷を『大自然の芸術品』と述べている。神仙郷、瑞雲郷はまさしく、「岡田茂吉の世界」そのものである。写真家・伊藤伸生と中川喜代治は、長年にわたり四季折々に、また毎年違った表情を見せる「岡田茂吉の世界」を大自然の芸術品として撮影し続けている。

|

日本写真家協会/伊藤伸生

日本写真家協会・日本旅行写真家協会/中川喜代治 |

|