|

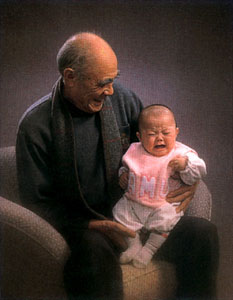

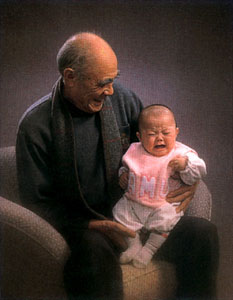

富士営業写真コンテストは1960年(昭和35年)以来、開催しているもので、第38回を迎えた今回は「ますます多様化するお客さまの要望に応える洗練された、格調高い、また新鮮な感性で捉えた幅広い営業写真」を主旨として募集。7月12日締切りで、全国5,738名の営業写真家の方々から19,367点の作品が寄せられ、栄えある金賞は、小田島幸寿氏(48歳・青森県十和田市[スタジオおだしま])の「孫とじいさん」が受賞されました。

受賞作品は、お祖父さんとお孫さんの情愛を見事に表現した写真で、作者の卓越した技術力と豊かな感性が発揮された秀逸の作品といえます。可愛い泣き顔とそれを受け止めるお祖父さんの温かくも包容力に満ちた表情、その一瞬を的確に捉えながら、愛情の表現に相応した柔らかなライティング、安定感のある構図で表現しているところが高く評価されました。

なお、応募作品の全体の傾向としては、品格ある構図や落ち着いた雰囲気を踏まえたプロの感性により、美しさ、楽しさ、そして喜びや想いなどを、適切に表現した安定感のある作品が主流で、お客さまの幅広いニーズに応えるとともに、より高い満足感や感動を与え続けようとする真剣な姿勢が強く感じられました。

|

| |

|