| 野水正朔

写真展 「淡國写真帳」 |

《富士フォトサロン・大阪》にて |

||

|

|

||

|

|

|||

| 第3回 関・関・同・立・OB 写真展 | 《富士フォトサロン・大阪》にて |

||

|

|

||

|

|

|||

| 林明輝写真展 「水のほとり」 |

《富士フォトサロン・大阪》にて |

||

|

|

||

|

|

|||

| 大戸 敏之(おおと としゆき)写真展 「樹 樹(じゅじゅ)」 |

《富士フォトサロン・大阪》にて |

|

|

|

|

|

|

||

| 第24回山岳写真の会 「白い峰」写真展 |

《富士フォトサロン・大阪》にて |

||

|

|

||

|

|

|||

| 日本建築写真家協会展 「光と空間」建築の美PartV |

《富士フォトサロン・大阪》にて 富士フォトサロン・名古屋》にて |

||

中道 淳 |

|

||

|

|

|||

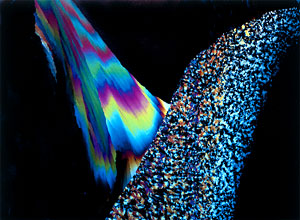

| 日本自然科学写真協会 第24回SSP展(25周年記念展) 「自然の中の不思議を知る2003」 |

《富士フォトサロン・福岡》にて |

||

海野 和男 「アオスジアゲハ」  栗林 慧 「アリが見た風景(ノサザケの芽生え)」 |

|

||

|

|

|||

| 第6回日本旅行写真家協会展 『新たなる「旅」の始まり ・・・2003』 |

|||

《富士フォトサロン・福岡》にて 《富士フォトサロン・大阪》にて |

|

||

|

|

|||

| 平野暉雄写真展 全国縦断「伝えたい橋」 |

《富士フォトサロン・福岡》にて |

||

|

|

||

|

|

|||

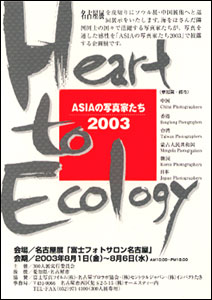

| ASIAの写真家たち2003 Heart to Ecology |

《富士フォトサロン・名古屋》にて |

|

|

|

|

|

|

||

| 山下茂樹

写真展 「TX-1 フルパノラマの世界」 |

《富士フォトサロン・名古屋》にて |

||

|

|

||

|

|

|||

| NEWフジクローム 「Velvia100F/100」「ASTIA100F」写真展 「ニューカラーセンセーション」 |

|||

《富士フォトサロン・名古屋》にて 《富士フォトサロン・福岡》にて 2004年 |

|

||

|

|

|||

| 上杉満生写真展 「渓山季彩」 |

《富士フォトサロン・名古屋》にて |

||

|

|

||

|

|

|||

| 林忠彦賞ノミネート記念 中野潤子写真展 「讃雪の街さっぽろ」 |

《富士フォトサロン・札幌》にて |

|

|

|

|

|

|

||

|

若林浩樹写真教室展 「フォトファン作品展」 |

《富士フォトサロン・札幌》にて |

||

|

|

||

|

|

|||

| 本谷内俊介写真展「札幌と姉妹都市」

SAPPORO and its Sister Cities |

《富士フォトサロン・札幌》にて |

|||||

|

|

|||||

|

|

||||||